The English version of the post can be read here.

Konflik, kekecewaan, dan rasa takut membayangi pembukaan pameran seni lima tahunan yang dikenal dengan Documenta 15 di Kassel, Jerman pada tanggal 18 Juni yang lalu, ketika tuduhan anti-Semitisme dilontarkan pada kolektif seni Taring Padi yang berpartisipasi dan, bukan untuk pertama kalinya, pada artistik direktur, kolektif seni ruangrupa (dengan huruf r kecil) dari Indonesia. Kedua kolektif tersebut menolak tuduhan anti-Semitisme dan telah meminta maaf karena sebelum pameran dibuka gagal mendeteksi sifat ofensif dari gambar di dalam banner besar yang berjudul The People’s Justice. Setelah awalnya diselimuti kain hitam, kini karya tersebut telah dibongkar .

Peristiwa ini berdampak besar dan reaksi yang muncul sangat keras dan emosional, baik di Jerman maupun di Israel. Di Twitter, kedutaan Israel mencemooh karya seni itu sebagai “propaganda lama gaya Goebbels” sementara Menteri Kebudayaan Jerman menyatakan bahwa dia telah “dikhianati” oleh manajemen dan kurator Documenta, yang sebelumnya telah memastikan bahwa anti-Semitisme tidak mendapatkan tempat di dalam pameran besar ini. Di Indonesia dan di tempat lain, insiden tersebut, dan lebih khusus lagi tanggapan dari pihak berwenang, telah menyalakan kembali paranoia tentang konspirasi Zionis dan memicu tumbuhnya perasaan bahwa penyelenggara terikat pada kekuatan xenofobia konservatif yang tidak tertarik untuk, dan secara aktif merepresi, dialog konstruktif.

Ketika pemilihan mereka sebagai direktur artistik Documenta diumumkan pada tahun 2019, ruangrupa menggarisbawahi asal usul festival: “Jika documenta diluncurkan pada tahun 1955 untuk menyembuhkan luka perang, mengapa kita tidak memfokuskan documenta 15 pada cedera hari ini, terutama yang berakar pada kolonialisme, kapitalisme, atau struktur patriarki, dan mengkontraskannya dengan model berbasis kemitraan yang memungkinkan orang memiliki pandangan berbeda tentang dunia.” Dengan mengundang kolektif seni dari seluruh dunia, dan terutama masyarakat yang terkena dampak kolonialisme, ruangrupa mengusulkan kerangka kuratorial yang mereka sebut dengan “lumbung,” istilah yang dipinjam dari kata Indonesia untuk gudang hasil pertanian komunal.

Pendekatan kurasi mereka adalah horizontal, kooperatif, berorientasi pada komunitas, inklusif dan eksperimental. Tetapi sejak awal 2022, diundangnya kolektif seniman Palestina The Question of Funding dan Khalil Sakakini Cultural Center menarik perhatian sebuah blog yang menuduh direktur artistik melakukan tindakan anti-Semitisme, karena telah mengundang kolektif yang dilabeli sebagai “aktivis anti-Israel” . Tuduhan ini telah didiskreditkan tetapi tetap berulang di media arus utama. Ruangrupa menolak apa yang mereka gambarkan sebagai “fitnah rasis” dan menegaskan bahwa “prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan juga penolakan tegas terhadap antisemitisme, rasisme, ekstremisme, Islamofobia, serta segala bentuk kekerasan fundamentalis adalah dasar pekerjaan kami.”

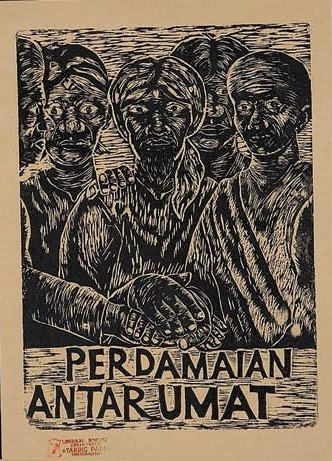

Karya dari seri poster Kemanusiaan , cetakan balok kayu di atas kertas, masing-masing 40cm x 53cm, 1999.

Tidak ada keraguan bahwa bagian dari karya The People’s Justice yang dipermasalahkan mengacu pada citra anti-Semit. Di antara gambar kerangka, persenjataan, tentara, dan mata-mata dari para pemain geopolitik utama Perang Dingin dan korbannya— penggambaran dalam karya ini dimaksudkan untuk mengkritik mesin militer global yang memang secara konspirasi mendukung pembantaian setengah juta orang Indonesia dalam kekerasan massal dan genosida “anti-komunis” di tahun 1965-66 — ada sosok berjas dengan cambang yang memakai topi khas Yahudi ortodoks. Bersamaan dengan atribut-atribut stereotip ini, sosok itu juga menampilkan mata merah dan gigi runcing dan lebih buruk lagi lambang SS di topinya. Penggabungan simbol-simbol ini terlihat anakronistik yang mungkin menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap makna simbol-simbol tersebut.

Bagaimana gambar di atas luput dari perhatian penyelenggara, yang secara terbuka telah berkomitmen untuk memastikan tidak ada unsur anti-Semitisme, patut diteliti lebih lanjut. Pertanyaan penting lainnya adalah bagaimana Taring Padi, sebuah kolektif seni yang menolak tegas rasisme, diskriminasi dan ketidakadilan kemudian memasukkan citra kontroversial tersebut dalam karyanya. Secara lebih luas, jalur peristiwa ini juga menjadi pertanyaan tentang proses kreatif seniman, kerangka kuratorial yang diadopsi oleh direktur artistik, dan reaksi lembaga penyelenggara terhadap tekanan eksternal yang diberikan melalui media, pemerintah dan perwakilan diplomatik. Dalam artikel ini kami sebagai sejarawan seni akan mengedepankan konteks munculnya karya tersebut dan kerangka kuratorial, serta peluang dan tantangan apa yang muncul dalam transposisinya di Jerman.

Lumbung sebagai praktek kuratorial

“Sebagai praktik nyata,” tulis ruangrupa di situs web Documenta 15, “lumbung adalah titik awal documenta lima belas: prinsip kolektivitas, pembangunan sumber daya, dan distribusi yang adil sangat penting bagi pekerjaan kuratorial dan berdampak pada keseluruhan proses — baik struktur, kemandirian citra dan tampilan documenta lima belas.”

Seniman dikelompokkan ke dalam “mini majelis”, dewan kolaboratif yang terdiri dari sekitar setengah lusin seniman dan kolektif seni, yang bertemu secara teratur (daring) di bulan-bulan sebelum pameran untuk membahas karya masing-masing dan bagaimana mendistribusikan “pot” dana yang dialokasikan untuk mereka. Majelis Akbar atau rapat pleno yang lebih besar diadakan setiap beberapa bulan sekali dan bertindak sebagai forum di mana setiap majelis mini melaporkan kembali diskusi mereka. Menurut Christina Schott di dalam majelis mini Taring Padi, para seniman tiba-tiba ditantang oleh ekspektasi untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang tidak pernah mereka alami. Schott mengutip Setu Legi dari Taring Padi yang berkomentar: “… kebutuhannya sangat berbeda. Tapi yang saya suka dari sistem ini adalah tidak ada yang tertinggal, sementara yang lain menjadi sorotan hanya karena mereka memiliki sumber daya yang lebih baik.”

Karya dari seri poster Kemanusiaan , cetakan balok kayu di atas kertas, masing-masing 40cm x 53cm, 1999.

Pendekatan komunitarian ini adalah tipikal masyarakat agraris dan bahkan masyarakat perkotaan di Indonesia, di mana kolektif adalah bentuk umum dari organisasi sosial dan seringkali, pengawasan sosial. Pendekatan ini lantas membentuk gelembung pelindung yang kadang-kadang dapat mengarah pada perspektif sempit dan kenaifan terhadap konteks yang lebih luas—baik pengalaman orang-orang di luar gelembung atau lingkungan sosial di mana ia berada. Dalam percakapan kami dengan Taring Padi beberapa hari setelah banner tersebut diturunkan, mereka tidak ingat akan adanya diskusi tentang sensitivitas politik representasi di Jerman atau konteks sejarah tertentu yang mengarah ke sana, baik dalam majelis mini mereka atau dalam pertemuan yang lebih besar. Hal ini tampaknya bertentangan dengan komitmen direktur artistik yang memastikan tidak ada sentimen seperti itu yang akan muncul; kepekaan antarbudaya yang mendasar seharusnya menjadi titik diskusi, terutama mengingat ancaman mendalam dari kekerasan rasis yang muncul ketika ruang The Question of Funding dirusak pada bulan Mei.

Kerangka eksperimental lumbung menyebarluaskan nilai-nilai egaliter horizontal yang patut dikagumi dan bertujuan untuk meruntuhkan hierarki institusional yang telah memungkinkan peristiwa seni rupa di seluruh dunia dibajak oleh banalitas, kepentingan elit, dan tontonan kosong. Kerangka ini memungkinkan seniman untuk menghubungkan karya mereka langsung ke penonton dan untuk terhubung satu sama lain. Karya seni tidak lagi disaring melalui lensa tematik kuratorial dan silo selektivitas, dan bentuk relasional tidak didikte oleh program publik profesional.

Akan tetapi imbalan besar ini tentunya datang dengan risiko besar. Lembaga budaya terkenal alergi terhadap resiko, dengan motivasi utamanya untuk menghindari kerusakan reputasi. Efek samping dari penghindaran resiko rusaknya reputasi ini adalah biasanya institusi mengelola kepekaan kontekstual dan budaya dan memprioritaskan menciptakan lingkungan yang aman bagi penonton, seniman, dan karya seni. Semua ini dicapai melalui hierarki tanggung jawab yang pada akhirnya berarti lembaga memiliki kewajiban untuk peduli (duty of care) kepada semua pemangku kepentingannya. Seniman biasanya tidak terlibat dalam aspek ini karena biasanya berada di bagian bawah hierarki institusional, tetapi sekaligus sebagai bagian yang paling terlihat. Ini adalah paradoks yang juga patut dicermati, dan metode eksperimental seperti lumbung menyoroti hal ini.

Meskipun pendekatan kuratorial ini tidak aneh bagi praktik kreatif dan kuratorial di Indonesia, kerangka lumbung tampaknya tidak menemukan mekanisme memadai yang dapat diterima untuk mendistribusikan risiko dan tanggung jawab dalam ketegangan yang meningkat dari masalah di dalam Jerman dengan Islamofobia pada saat ini dan tentunya beban sejarah Holocaust. Meskipun konteks ini menggarisbawahi kepekaan tertentu, konteks apa pun yang tidak dikenal oleh seniman dan kurator akan menemukan hal yang sama; politik representasi dan tabu yang menyertainya ada di mana-mana dalam berbagai bentuk. Lantas tanggung jawab siapakah untuk memastikan sensitivitas ini dipahami dan dijalin ke dalam model berbagi pengetahuan alternatif, terutama ketika mereka diimpor ke dalam konteks baru?

Ada pertanyaan penting lain yang harus dilontarkan tentang bagaimana aspek visual diperhitungkan dalam kerangka kerja ini. Perhatian kepada proses, konsep dan dialog sangat penting untuk membuka peristiwa seni kepada suara yang beragam dan pluralistik, yang dapat mengungkapkan pengalaman mereka yang tidak diperhitungkan dalam wacana sosial hegemonik. Namun sebagian besar seni rupa yang melibatkan representasi dan pengalaman ketubuhan akan diterima pemirsa secara subjektif. Sehingga diskusi kritis tentang citra, representasi dan kekuasaan harus selalu menjadi bagian dari persiapan untuk pameran, baik untuk mengelola risiko maupun untuk memastikan karya telah diuji terhadap berbagai kemungkinan interpretasi. Seniman berhak memiliki kesempatan untuk memastikan karya seni mereka tidak salah menggambarkan posisi mereka secara tidak sengaja.

Taring Padi: praktek kolektif dan konteks sosial politik

Dalam wawancara kami dengan Taring Padi, mereka sangat menekankan bahwa mereka tidak menganggap ruangrupa atau kerangka lumbung bertanggung jawab atas rantai peristiwa yang memungkinkan banner dipamerkan, meskipun citraannya memicu protes. Mereka tetap meminta maaf atas pelanggaran yang terjadi tetapi bersikeras bahwa itu tidak disengaja, baik dalam pembuatan banner tersebut untuk Adelaide Art Festival 2002, yang juga kontroversial, dan kegagalan untuk mengidentifikasi penerimaan yang berpotensi menghasut di Jerman 20 tahun kemudian.

Apapun kelemahannya, platform terbuka yang disediakan lumbung telah memungkinkan mereka untuk menerima gelombang dukungan dari pengunjung Documenta 15 dan warga Kassel, yang telah membawa hadiah, makanan, cinta dan solidaritas. Anggota Taring Padi memberi tahu kami bahwa seorang pengunjung bersama mereka melihat semua karya yang dipamerkan, ia mencari gambar-gambar lain yang mungkin ofensif dan secara terbuka mendengarkan penjelasan mereka setiap kali ada pertanyaan yang ia ajukan. Dengan cara ini, lumbung juga memungkinkan dialog berlanjut di luar kerangka institusional dan media yang tampaknya bersikeras untuk menghambat diskusi bernuansa tentang apa yang telah terjadi. Setidaknya keramahan ini adalah wilayah yang akrab bagi Taring Padi, baik di Jerman, Indonesia, atau di tempat lain.

Metodologi kolektif dan keakraban dalam Taring Padi sendiri sangat penting untuk memahami tanggapan yang terkadang tidak memuaskan terhadap pertanyaan tentang bagaimana gambar yang menyinggung itu bisa muncul dalam karya tersebut. Proses produksi mereka tertanam dalam konteks sosialnya, dan ada beberapa cara untuk menjelaskan mengapa tidak ada “satu” orang yang bertanggung jawab untuk gambar tersebut. Taring Padi memiliki banyak anggota, dan juga seringkali non-anggota seperti peserta workshop, yang diundang dalam proses berkarya. Pekerjaan dalam skala besar direncanakan melalui diskusi, catatan dan sketsa dan pembagian kerja dikoordinasi oleh anggota kolektif (walaupun tidak dijaga dengan ketat). Ini adalah proses yang dengan sengaja menghindari authorship —karya tidak ditandatangani oleh individu melainkan dicap dengan logo khas Taring Padi. Seperti yang ditulis Bambang Agung dalam Taring Padi: Seni Membongkar Tirani , “Karya kolektif, dengan kata lain, adalah kritik terhadap reifikasi seni dan komodifikasi senimannya.”

Karya dari seri poster Kemanusiaan , cetakan balok kayu di atas kertas, masing-masing 40cm x 53cm, 1999.

Citra yang muncul melalui proses ini mau tidak mau berasal dari beragam sumber dan terkait dengan ideologi kiri yang dianut oleh kolektif yang organik. Mereka menggambarkan karikatur dan humor dan berbagi strategi visual ini dengan seniman Indonesia lainnya, termasuk Apotik Komik, Heri Dono dan Eddie Hara, akan tetapi pendekatan mereka secara keseluruhan adalah ‘tembak langsung’ dan terfokus pada penyampaian pesan politik. Estetika cukil kayu mereka yang dibuat di atas kertas cokelat murahan dan sering ditempel di dinding atau didistribusikan melalui jejaring sosial, sering kali menampilkan citraan yang mirip dengan realisme sosial Kathe Kollwitz. Mural mereka juga memiliki kemiripan dengan strategi komposisi seniman muralist Meksiko seperti Diego Riviera; dengan kata lain, pengaruh visual mereka juga bersifat politis. Adalah hal yang biasa dalam strategi visualnya, Taring Padi juga mereduksi figur menjadi sebuah (stereo)“tipe” yang representatif (petani, wanita, politisi, pengkhotbah). Antropomorfisasi babi dan anjing yang menjadi figur ejekan menggemakan sikap budaya dan bahasa terhadap hewan-hewan ini di Jawa dan juga dalam bahasa global (babi kapitalis, anjing pengawas dll). Dalam konteks sosial inilah figur Yahudi dengan taring dan mata merahdi dalam karya The People’s Justice kemungkinan berasal. Di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, di mana sikap pro-Palestina bersifat normatif, citra semacam itu bisa jadi tidak akan menarik perhatian. Namun seperti yang diperlihatkan Documenta 15, lain cerita ketika karya tersebut dipajang di negara yang bertanggung jawab atas Holocaust.

Konteks sosial dalam peristiwa di documenta ini lebih kompleks dan memerlukan penjabaran. Tentang karya yang dibongkar, Taring Padi mengatakan: “’The People’s Justice’ dilukis hampir dua puluh tahun yang lalu, dan mengungkapkan kekecewaan, frustrasi, dan kemarahan kami sebagai mahasiswa seni yang dipolitisasi yang juga kehilangan banyak teman kami dalam pertempuran di jalanan pada tahun 1998 yang akhirnya berujung pada pembubaran sang diktator.” Isi karya ini mengacu pada pengetahuan yang mulai muncul pada saat itu yang mengungkapkan keterlibatan negara- negara demokrasi Barat dalam memperburuk ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia secara sistematis – yang dirancang untuk menjatuhkan partai Komunis Indonesia dan presiden petahana yang bersimpati dengan agenda mereka—yang akhirnya mengarah pada kekerasan massal dan genosida 1965-66 terhadap setidaknya setengah juta warga, penahanan lebih banyak lagi tanpa pengadilan, dan mengukuhkan rezim militer Orde Baru. Karya tersebut secara eksplisit menyiratkan Mossad sebagai pendukung Orde Baru, sebuah fakta yang ditegaskan oleh dokumen- dokumen luar negeri Israel yang sudah dibuka di dalam arsip negara.

Referensi terhadap badan intelijen modern Israel mungkin cukup valid untuk mengkritik peran Israel dalam politik Perang Dingin, akan tetapi penjabaran gambar yang bermasalah tersebut lebih rumit. Sosok yang berjambang dan berjas dengan jelas mengacu pada jenis propaganda anti-Semit yang beredar luas di Eropa. Bagi mereka yang pendidikan dan konteks sosialnya mengajari untuk secara kritis mengevaluasi gambar ekspresi kebencian yang spesifik ini, referensi anti-Semitisme sangat jelas. Untuk seniman yang berada dalam konteks sosial yang berbeda, mungkin tidak begitu jelas. Taring Padi telah lama dikenal menjunjung nilai-nilai toleransi beragama dan kemanusiaan, jadi penting untuk ditanyakan bagaimana citra tersebut muncul dalam karyanya?

Religious minorities in Indonesia face discriminiation

"Spineless politicians, feckless government bureaucrats, and narrow-minded ulama officials" stand in the way of religious freedom in Indonesia.

Anti-Semitisme di Indonesia

Sebagai salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sentimen anti-Semit dapat ditelusuri kembali ke pejabat kolonial dan pelancong Eropa pada abad ke-19 yang secara sistematis menerapkan stereotip Eropa tentang Yahudi pada populasi Tionghoa lokal di seluruh Asia Tenggara. Diperparah dengan peninggalan-peninggalan aturan kolonial yang meniadakan pendidikan berpikir kritis bagi banyak orang Indonesia, tidak heran sentimen anti-Semit cukup meluas . Pada tahun 2002, dunia dibanjiri dengan Islamofobia, menyebar dengan rasa kaget dari serangan teroris 9/11 di gedung-gedung sipil dan pemerintah AS. Di Indonesia, responnya berbeda. Perasaan simpati kepada para korban segera berubah menjadi kemarahan dan ketakutan bahwa Islam secara keseluruhan telah dijadikan kambing hitam. Itu adalah titik balik yang memberanikan kelompok teroris yang sudah aktif dan mengilhami bom Bali pada bulan Oktober 2002.

Peristiwa 9/11 kemudian menguatkan dikotomi yang menakutkan antara imperialis Barat dan seluruh dunia lainnya, sehingga citra stereotip kapitalis, imperialis, dan Zionis disebarkan tanpa kritik dalam kalangan tertentu. Sehingga tidak mustahil bahwa di dalam lingkungan pemikiran ini gambar seorang pria yang tampak menakutkan dalam setelan jas menjadi figur yang tepat untuk mewakili negara Israel, di samping babi raksasa yang mengenakan topi Paman Sam dan babi lain yang memakai peci. Dipasangnya simbol SS menjadi sangat kontras dan membingungkan, ia tidak hanya menambah shock value gambar tersebut tetapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan: apakah maksud gambar itu dan apakah pembuatnya menyadari makna gambar tersebut? Apakah ada pemahaman yang mendalam dari simbol-simbol tersebut atau apakah itu diambil secara tidak kritis dari berbagai gambar dalam media populer yang beredar dalam wacana publik yang menggabungkan anti-Semitisme dengan anti-imperialisme dan anti-kapitalisme?

Ada banyak hal yang harus dipertanyakan dalam karya ini dan sangat mengherankan bahwa gambar tersebut dalam The People’s Justice ini tidak memicu reaksi negatif dari audiens lain di masa lalu. Taring Padi mengakui bahwa pendekatan mereka mungkin “ceroboh dan tidak berhati-hati”. Pengalaman ini, kata mereka kepada kami, akan mengarah pada pendekatan yang lebih hati-hati terhadap dampak citra dalam karya. Sayangnya, Documenta tampaknya tidak bisa memberikan platform kepada para senimannya untuk menjelaskan bagaimana penjelasan yang berhati-hati itu. Tuduhan bahwa karya seni tersebut mencerminkan sentimen Nazi gaya Goebbels adalah tanggapan yang hiperbolik dan ekstremis, bahkan reaksioner; tuduhan ini menciptakan suasana berbahaya di mana keselamatan seniman terancam. Reaksi institusi dan pemerintah telah mencegah diskusi yang konstruktif supaya bisa mengkontekstualisasi politik representasi dari perspektif yang beragam.

Perlu kita akui bahwa sistem pengetahuan dan praksisnya yang luas telah ditindas dan diselewengkan dengan kejam oleh kolonialisme, dan pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan itu baru saja dimulai. Documenta 15, dengan strategi horizontal dan platform terbuka, betapapun rapuhnya, menawarkan kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam percakapan nyata tentang kebijaksanaan, bias kognitif, kepentingan pribadi, dan posisi hak istimewa kita; percakapan ini kadang-kadang tidak nyaman, menyakitkan, dan juga menyinggung. Disinilah di mana kita membutuhkan demokrasi deliberatif: sebuah perjuangan yang tertatih-tatih, sulit bahkan mungkin mustahil untuk mencapai konsensus. Di berbagai penjuru dunia saat ini, seniman dan kurator sedang bereksperimen dengan peran seni dan distribusi kekuasaan, meskipun ia tidak sempurna, membuat perjuangan tersebut menjadi mengagumkan dan aspiratif. Documenta 15 telah menghadirkan beberapa eksperimen tersebut kepada audiensnya. Ini adalah kesempatan untuk berdialog tentang berbagai tantangan sosial, politik dan hak asasi manusia yang paling penting di zaman kita.

Para penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Taring Padi atas ketersediaan untuk diwawancarai, dan kepada Dirk Tomsa atas komentar pada draf awal.

Facebook

Facebook  Twitter

Twitter  Soundcloud

Soundcloud  Youtube

Youtube  Rss

Rss